いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

自筆証書遺言とは、その名のとおり『自筆で書く遺言』のことです。

紙と筆記具があれば、いつでも書くことができるということはメリットの1つでしょう。

しかし、せっかく書いた遺言も、民法で定められた次の4つの約束を守っていなければ無効になってしまう可能性があります。

ここでは、自筆証書遺言を書くうえで注意すべき点をご説明します。

このページには、以下のことを書いています

全文を手書きする

パソコンで遺言の文章を書いて、印刷したものや、ビデオレターのようなものは、法的に有効な遺言とはいえません。

遺言の文章の全文を、自分で手書きしなければなりません。

全文手書きが原則なのですが、2019(平成31)年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録のページについては要件が緩和されました。

財産目録(財産のリスト)の部分については、手書きをしなくてもよいことになりました。

たとえば、

- 財産のリストをパソコンで作って印刷したもの

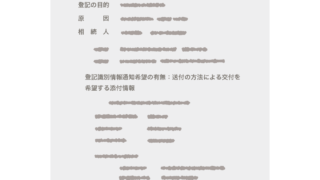

- 財産に不動産がある場合、登記簿謄本やそのコピー

- 財産の中に銀行預金がある場合、預金通帳のコピー

を、手書きした遺言書に添付してよいということになったのです。

不動産の所在地を登記簿のとおりに書かれておらずに、遺言者が亡くなられたあとに、相続人が遺言を使って名義変更登記ができないケースがあります。

登記簿のコピーを付けておけば、このようなことはなくなりますね。

ただし、財産目録(登記簿のコピーや預金通帳のコピー)の各ページに署名押印が必要です。

くわしくは、自筆証書遺言のルールが変わります【2019.1.13~】をご覧ください。

きちんと日付も手書きする

遺言者が、いつ、その遺言書を書いたか、その日付を書いておく必要があります。

日付の書き方ですが、

- 令和7年5月吉日

- 5月1日(月日だけ)

このような書き方では、遺言を書いた日が特定できません。

遺言書を書いた日付は、

・遺言が複数あった場合に、どちらが有効かを判断するため

・遺言が書かれた日に遺言を書く能力があったのかを判断するため

に書く必要があります。

たとえば、

- 令和元年5月1日付の「すべての財産を長男に相続させる」との遺言

- 令和7年5月1日付の「すべての財産を二男に相続させる」という遺言

が見つかったとします。

1の遺言書と2の遺言書は内容が異なり、同時に成り立ちません。

このようなケースでは、新しい遺言(令和7年の遺言)が優先されることになります。

氏名を手書きして、印を押す

学生時代に、テストの解答用紙に名前が書かれてないと、0点になりましたよね。

遺言も、名前を書いていないと、誰が書いた遺言かがわからず、0点の遺言になってしまいます。

書き忘れないようにしましょう!

通常は、ご自分の名前は戸籍に記載されたとおりに書くでしょう。

印鑑は、実印である必要はありません。認印でも構いません。

実印で押印しておいて、印鑑証明書も遺言書に添えておけば、遺言者自身がその遺言を書いたことが、よりはっきりするでしょう。

書き間違って訂正する場合、民法に定める訂正方法に従う

ふだん字を書き間違ったときは、修正テープで消して訂正したり、二重線で消して書き直したり、場合によっては訂正箇所にに印鑑(訂正印)を押して正しい文字を書くといった方法で訂正されているでしょう。

しかし、自筆証書遺言の場合は、この訂正方法では無効(訂正がなかった)とされます。

自筆証書遺言の訂正方法は、民法の968条3項で、とても厳格な方法が定められています。

加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

面倒だとは思いますが、最初から書き直すことをおすすめします。

もしくは、自分で手書きをしない公正証書遺言で作成しましょう!

(参考)民法第968条(自筆証書遺言)

1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

投稿者プロフィール

最新の投稿

2025年4月24日住所・氏名変更の登記

2025年4月24日住所・氏名変更の登記 2025年4月23日銀行預金の相続手続き(遺産承継)

2025年4月23日銀行預金の相続手続き(遺産承継) 2020年7月10日法務局における自筆証書遺言書保管制度【2020.07.10~】

2020年7月10日法務局における自筆証書遺言書保管制度【2020.07.10~】 2018年6月11日三養基郡みやき町の不動産、会社の登記で司法書士をお探しのあなたへ

2018年6月11日三養基郡みやき町の不動産、会社の登記で司法書士をお探しのあなたへ

ご相談予約/お問い合わせ

ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。

予約制となっておりますので、ご来所の前に必ずご予約ください。

【予約方法】

お電話(0942-32-0020)またはお問い合わせフォームからお願いします。

フォームからのお問い合わせには、原則として当日中にメールで回答いたします。

万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。お手数ですが、お電話(0942-32-0020)か直接【n.ochiishi@gmail.com】にメールで再度ご連絡いただきますようお願いいたします。