令和6年4月から相続登記は義務化されました

いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、

ご存じですか?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

このページには、以下のことを書いています

そもそも不動産登記は義務ではないの?

不動産の登記には、

- 相続や売買、贈与によって名義を変える「所有権移転登記」

- 住宅ローンや事業資金を借りたときにする「(根)抵当権設定登記」

- ローンや事業資金を完済したときにする「(根)抵当権抹消登記」

などがありますが、

原則として、いつまでに登記手続きをしなければならないという期限はなく、登記する義務もありません。

登記をしておかないと自分の権利をほかの第三者に主張できないので、登記をしています。

これまで登記をする義務があったのは表題登記です。

建物を新築したら、1か月以内に建物表題登記を申請しないといけません。

(登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処すると不動産登記法164条に規定されています。しかし、実際に過料が課されたことはないのではと言われています。)

※ちなみに、この表題登記は、司法書士がするのではなく、土地家屋調査士というの資格者が担当します。

なぜ相続登記を義務化するのか?

令和6年4月1日からは、相続登記も義務とされました。

※相続登記の手続きのくわしいことは、相続登記のページをご覧ください。

なぜ相続登記を促進する動きになったきっかけは、東日本大震災の復興事業です。

用地買収をするために登記簿を確認すると、亡くなった方の名義のままになっていて、中には明治時代に取得した人も名義のものもあったりして、相続人を調査すると何十人にものぼり名義変更登記に時間を要し、復興事業に支障が出ました。

相続による所有者不明土地の発生を予防するための方策の一つとして、相続登記の義務化が検討されるようになりました。

相続登記義務化の内容=3年以内・10万円

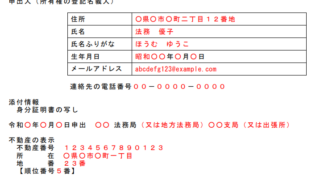

不動産登記法76条の2の第1項で、

不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

とされました。

- 不動産の登記名義人が亡くなって

- 自分が登記名義人の相続人であることがわかってから

- 3年以内に相続登記をしなけれならない

とされています。

それを怠れば、10万円以下の過料に科されるという規定(不動産登記法164条1項)も設けられています。

これは、令和6年4月1日の施行日以降に発生する相続の話ではなく、

すでに相続が発生しているのに、まだ相続登記をしていない不動産についても、令和6年4月1日からから3年以内に登記しなければならなくなります。

相続登記がお済みでない方へ

相続登記はいずれしなければなりませんし、そのまま放っておくと将来的には過料の対象になってしまう可能性があります。

相続登記は、相続人全員の協力が必要です。

まず何から手を付けていったらいいかわからない方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、まずは司法書士にお尋ねください。

司法書士は、相続登記をはじめ、名義変更や担保抹消など、登記手続きの専門家です。お気軽にご相談ください。

参考書籍

- 「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」<オススメ>

- 「Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」

- 「民法・不動産登記法改正で変わる相続実務 ~財産の管理・分割・登記」

- 「改正民法・不動産登記法実務ガイドブック」

- 「Q&Aでマスターする民法・不動産登記法改正と司法書士実務」

投稿者プロフィール

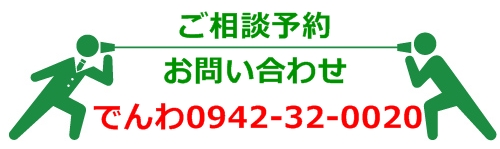

ご相談予約

ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。予約制となっておりますので、ご来所の際は必ず事前にご予約ください。

ご相談の予約方法

お電話(0942-32-0020)またはお問い合わせフォームからお願いいたします。

フォームからのお問い合わせには、原則として当日中にメールでご返信いたします。

万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。

お手数ですが、再度ご連絡いただきますようお願いいたします。